安全生产检查与隐患排查治理

安全生产管理知识

1.安全生产检查有哪些类型和方法?

安全检查是企业安全生产的一项基本制度,是企业安全生产管理的重要内容之一,是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。

安全生产检查通常可分为以下6种类型:

(1)定期安全生产检查。

(2)经常性(日常)安全生产检查。

(3)季节性及节假日前后安全生产检查。

(4)专业(项)安全生产检查。

(5)综合性安全生产检查。

(6)职工代表不定期的安全巡查。

安全生产检查的方法有:

(1)常规检查法。通常由安全管理人员到作业现场进行定性检查。

(2)安全检查表法。采用预先编制的安全检查表进行检查。

(3)仪器检查法。通过仪器进行定量化的检验与测量。

2.安全生产检查有哪些内容?

安全生产检查的内容包括软件系统和硬件系统。软件系统主要查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改。硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。

安全生产检查一般包括以下项目:

(1)连续生产的单位重点检查交接班制度执行情况。

(2)危险施工现场应确保配备安全监护人,并要认真履行职责,保留完整的安全监护记录。所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器等都应有专人保管,有安全检查责任牌,按时进行检查。

(3)所有设备、设施、工具、用具必须完好齐全;防护、保险、信号、仪表、报替等安全装置完好齐全、准确有效;所有场地的油、气、水管线和闸门无跑、冒、滴、漏现象;消防设施、器材、工具按要求配备,保管完好,定期进行检验维修,实行挂牌责任制。

(4)应设置安全标志的地方,按标准设置且标志完好清晰;电气、电路安装正确、完好;该使用防爆电器的地方,按要求使用;应装防静电装置的地方,正确安装。

(5)生产场地平整、清洁,无危险建筑及设施;生产的成品、半成品,所用的材料、原料,使用的用具、工具堆放、摆放符合安全要求;易燃易爆及危险物品,如需要使用应有安全规定及防护措施;光线、照明要符合国家标准,应装置安全防护设施的地方都按标准进行了安装。

(6)禁烟火的生产场所,无火源及烟蒂、火柴棒;动火作业按要求办理动火手续,并制定严格的防护措施;生产场所无生产中不许使用的电炉、煤(汽、柴)油炉和液化气炉,经过批准使用的要有安全规定,并按规定执行。

◉事故案例

北京某煤矿岩石段一名副班长,从事装岩机司机工种已5年。某日,当他在井下操作一台0.2米3铲斗电动装岩机行走时,机器落道,机身突然与底盘掉向,底盘拧向巷道左侧,机身甩向巷道右侧并向他扑来,因其躲闪不及,枝挤在巷帮上,虽被迅速救出,但因其胸腹被挤,肝脏破裂,大量出血,最终死亡。

设备管理和维修不到位是事故发生的直接原因。该矿《煤矿安全生产操作规程》明文规定:“铲斗装岩机司机负责对机器的日常维护工作,接班后需试车检查,发现问題及时处理……”作业中“检修工有协助司机对设备进行检查维护的责任”“在替换设备时应对设备做好检查维护……”但这台机器自投入运行以来的管理情况是:司机上岗后未对该机进行检查和维护,当班检修工在该机使用前仅作启动性能检查,不作全面检查,该机调运中损坏的操作把手和电钮等均未修复即使用。

3.从业人员有哪些不安全行为?

一般来说,凡是能够或可能导致事故发生的人为失误均属于不安全行为。《企业职工伤亡事故分类标准》中规定的13大类不安全行为包括:

(1)未经许可,开动、关停、移动机器;开动、关停机器时未给信号,开关未锁紧;忘记关闭设备;忽视警告标志、警告信号;操作错误按钮、阀门、扳手、把柄等;奔跑作业,供料或送料速度过快;机械超速运转;违章驾驶机动车;酒后作业;人货混载;冲压机作业时,手伸进冲压模;工件紧固不牢;用压缩空气吹铁屑。

(2)安全装置被拆除、堵塞,造成安全装置失效。

(3)临时使用不牢固的设施或无安全装置的设备等。

(4)用手代替手动工具,用手清除切屑,不用夹具固定,用手拿工件进行机加工。

(5)成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等存放不当。

(6)冒险进入危险场所。

(7)攀、坐不安全位置。

(8)在起吊物下作业、停留。

(9)机器运转时从事加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。

(10)分散注意力行为。

(11)在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中,未按规定使用。

(12)在有旋转零部件的设备旁作业穿肥大服装;操纵带有旋转零部件的设备时戴手套。

(13)对易燃易爆等危险物品处理错误。

◉事故案例

某曰,某碱厂配料工发现6号上料卷扬机蹲底。值班长孙某通知配料巡检工钟某处理。钟某到6号卷杨机,发现吊石斗过顶,在没停电的情况下,钟某调整保护光电开关,导致卷扬机自动反转开启,他的手套被缠进伞型齿轮,进而右手被带进,右手小拇指被挤掉一截,无名指被挤断,造成重伤。在调查事故原因的时候了解到,事发之前该车间的操作工曾多次在没有断电的情况下进行过类似的调试。毫无疑问,这是一起由习惯性违幸造成的事故。

这起事故给人们的教训是,企业应设置有效的安全防护设施,提高设备的本质安全水平,同时,对职工要加强教育,增强其安全意识,杜绝不安全行为。

4.从业人员有哪些不安全心理状态?

根据大量的事故案例分析,影响职工安全生产最常见的心理状态主要有以下几种:

(1)自我表现心理。如“虽然我进厂时间短,但我年轻、聪明,干这活儿不在话下……”

(2)经验心理。如“多少年一直是这样干的,干了多少遍了,能有什么问题……”

(3)侥幸心理。如“完全照操作规程做太麻烦了,变通一下也不一定会出事吧……”

(4)从众心理。如“他们都没戴安全帽,我也不戴了……”

(5)逆反心理。如“凭什么听班长的呀,今儿我就这么干,我就不信会出事……”

(6)反常心理。如“早上孩子肚子疼,自己去了医院,也不知道是什么病,真担心……”

◉事故案例

某年8月,某公司锅炉停炉6天后,在没有进行气体分析的情况下,锅炉维修工便进入锅炉对其进行维修,结果工作30分钟后,1名维修工感觉不适,遂向外走。刚走出锅炉,就全身冒汗、双手痉挛,遂被送进医院。由于抢救比较及时,该工人最终保住了生命。此次事故的原因是:锅炉停炉后,煤粉仓剩余的煤粉发生了自燃,燃烧不完全产生了一定浓度的一氧化碳,维修工进入设备时没有进行气体分析,导致了一氡化碳中毒事故的发生。

这起事故的发生与操作者存在侥幸麻痹心理有直接的关系。维修工进入锅炉前为什么不进行气体分析呢?因为以前从来没有进行过此项分析,都是在停炉几天后,再进行维修,都没有发生事故。因此,这是一起习惯性违章事故。

5.什么是“四不伤害”和“三违”行为?

“四不伤害”是指不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害、保护他人不受伤害。开展“四不伤害”活动的核心和目的就是强化职工的自我保护意识,提高职工的自我保护能力。

“三违”行为是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。据统计,70%以上的事故都是由于“三违”行为造成的,所以,必须杜绝“三违”行为以减少和预防事故的发生,保障劳动者的合法权益和生命安全。

◉事故案例

某日,荆州市某单位特种工程处一名有着29年工龄的搅拌工黄某上班后,在未通知他人的情况下进入搅拌机滚筒内检修松动的搅拌叶片。此时,技术负责人张某打算清理搅拌机料斗下的沙石杂物,于是他便走上工作台打算启动料斗开关提升料斗。谁知张某错按了搅拌机叶片转动按钮,使得搅拌叶片转动,造成正在检修的黄某骨盆粉碎性骨折,肝、脾破裂,最终不治身亡。

这是一起因严重违章操作造成的责任死亡事故。责任者张某违反了持证上岗制度和启动电气设备前必须检查确认安全后方能启动的安全操作规定,并且不知道哪个是料斗提升开关就盲目操作,直接导致黄某死亡。搅拌工黄某,未执行“进入滚筒前,外面应有人监护”的搅拌机安全操作规定,检修前也没采取任何防范措施,如切断电源,悬桂“正在检修,禁止启动”的警告标志,致使自己受到伤害。

6.什么是安全色和安全标志?

我国安全色标准规定红、黄、蓝、绿四种颜色为安全色。红色表示禁止、停止,蓝色表示指令及必须遵守的规定,黄色表示警告、注意,绿色表示安全、提示。

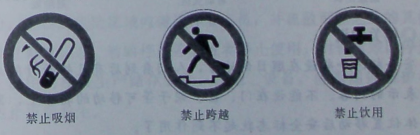

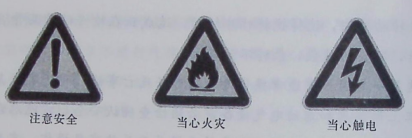

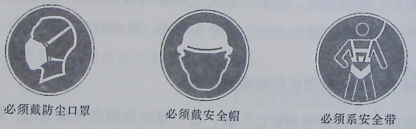

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成的,是用来表达特定安全信息的标记,分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

禁止标志的含义是禁止人们的不安全行为。例如:

警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生的危险。例如:

指令标志的含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施。例如:

提示标志的意义是向人们提供某种信息,如标明安全设施或场所等。例如:

◉相关知识

安全标志一般设在醒目的地方,人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容。不能设在门、窗、架子等可移动的物体上,因为这些物体位置移动后安全标志就起不到作用了。

7.事故隐患排查治理的要求有哪些?

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条明确规定:“生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。”隐患排查治理的要求主要有:

(1)生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

(2)生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

(3)生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,应当给予物质奖励和表彰。

(4)对于一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

(5)生产经营单位在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备;应当加强维护和保养,防止事故发生。